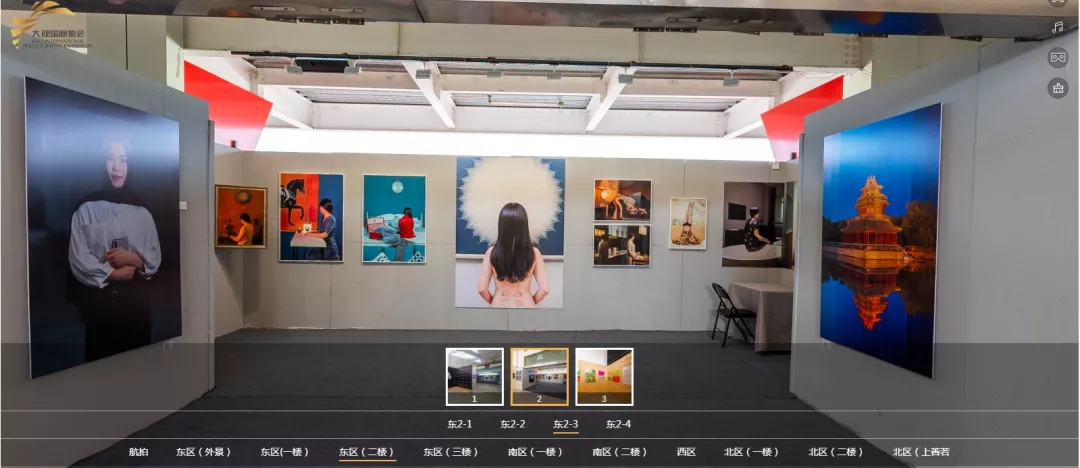

大理国际影会云展厅。

2021年,疫情不断反复,使得线上与线下的策展活动交替开展,防控需求带来的不确定性、未知性以及心理上的焦灼感,影响着展览从策划、实施到呈现效果等每一个环节,我们从中不断探索、适应的同时,产生了对于策展工作的新延展。

借年度盘点,本刊采访了国内外摄影机构、摄影节、美术馆、画廊的策划者和独立策展人。他们来自不同文化背景,积极应对疫情带来的冲击,分别从策展工作的线上和线下开展,展览的空间探索、延展性等不同角度,分享了“策展”理念的新变化,以及遇到的机遇、挑战。

线上,策展不仅仅是网络上VR展厅搭建,技术与感官体验的结合等,更是展览行为的一种延续,包括广泛的概念,例如:线上作为平台的公共教育、策展理念分享、“云空间”驻地项目等交流传播意义。对于策展人多了一种想象,对于观众多了一种观看方式,在线上,展览变成了看得见摸不着的虚幻空间,变化势在必行。

|摄影节策展人|

张国田:

中国平遥国际摄影大展总监

平遥大展非常幸运,这两年,在严格的疫情防控之下,都能如期举行。作为策展人,我觉得观看作品还是线下更直观,有强烈的代入感。线上展览只能是呈现。即便可以看到展览空间的简单环境,也感受不到作品本身的艺术魅力。像平遥大展,它依托地方特有的建筑、环境元素和当地的文化氛围,这些都是通过现场观展才能更好地感受,根据本土设定主题,进行策展。

2021年丽水摄影节VR展厅。

王培权:

丽水摄影节策展人

2021年丽水,我们通过开发3D手游模式,真实还原了三个重量级国际邀请展,观众进入虚拟展厅,和策展人、艺术家进行实时语音、文字互动,可以感受与线下展览无异的沉浸式体验,实时互动,清晰察看作品大图细节、文字阐述等深度信息。线上展览一方面弥补了不能亲临现场观看的遗憾,同时,带来了更广的传播。展览的线上与线下结合是时代、社会、科技、文化发展的总体趋势。

朱洪宇:

北京国际摄影周艺术总监

疫情催生我们在世纪坛的周围建立露天公共展厅,给市民搭建与艺术对话的公共教育平台,这也弥补了室内展览的传播局限性。我们重视展览的公共教育与大众性,线上展览以推文、讲解、讲座、交流等方式与线上展厅展示结合,是一种知识层面上的延展和再探讨。线上与线下室内与室外,多角度完成一个展览,更像是完成一个活动、项目,让我们的展览活跃起来,完整起来了。

大理国际影会云展厅。

鲍利辉:

大理国际影会艺术总监

我们开发了720度全景摄影技术,作为线上“云展厅”,从空中到地面,从户外到室内以场景化的方式呈现,试图跨越疫情之下空间与时间的阻隔。另外,针对影像市场的买卖,我们搭建了“同步云”拍卖交易平台,努力使摄影作品展现给更多的受众。

2021年韩国东江国际摄影节展览现场。

Kim Heejung:

韩国东江摄影节总策展人

新冠疫情之下,在线展览日益增多,虚拟空间的展览形式具有观看不限、全球可访问、空间免费等优势,但线下展览仍然具有自己特点,物理空间是展览的本质,是现场的气氛。

孙振军:

中国三门峡自然生态国际摄影大展艺术总监

展览第一要讲究好看,第二要讲究气场,这里所说的气场,是人气。观众在展厅中观赏照片和在电脑屏幕前观看照片的感受非常不同,实体展厅中作品与观众的互动更亲密。

|美术馆、画廊策展人|

2021年第7届iSTART儿童艺术节“1001游戏学校”主题展,“元宇宙与数字世界单元”现场,麓湖·A4美术馆。 方正 摄

李杰:

麓湖·A4美术馆副馆长、策展人

疫情打乱了整个行业的计划与工作方式。在这个背景之下,我们开启了“关于疫情下困顿焦虑人们的线上艺术疗愈公教项目”;60多个国家的艺术家共同参与的“艺术家隔离日志”项目等。增加了原有驻留、公共艺术项目的可能性。

在由资本流动所推动的全球化浪潮被打断或减缓的当下,我们重新探讨了为谁开放,如何生存,推动什么,以及社会存在的价值问题。艺术创造不应该局限在一小部分人的喃喃自语中,应该在现实的夹缝中通过新的对话与互动获得更多的创造自由。

王溪:

谢画廊策展人

我们转到线上的可能性比较小,画廊最主要的是体验,人们来到画廊,对作品在空间中的专业展示进行观看,画廊是服务机构也是营利机构,这点和美术馆有很大不同。但我们会在线上配合作品做很多活动,例如对艺术品资料的整理,疫情使得我们的更多客户无法到达现场,我们必须花费更多的精力,把整理好的艺术家创作和画廊销售资料发送给他们。

傅为新:

丽水摄影博物馆馆长

随着5G技术的发展,虚拟空间一定会在一定程度上替代线下展览和活动。作为一种文化潮流,必然不可少。具有互动式特点的、多媒体样态的、声光电或者游戏性质的艺术作品,非常适合在线上展出和传播。但线上也有局限,例如:基于材料本身的艺术作品,只是在屏幕上观看,远远不够。线下展厅的氛围、凝视感以及声效可以给观众更好的体验。疫情带来的焦灼感,肯定是存在的,现代人真实生活与网络中的生活已经完全交织在一起,艺术也逃脱不了现在的状态,但我们正在慢慢适应时代的脚步,甚至完全接受了。

|独立策展人|

2021年9月,余少龑个展《穿透时空的迷雾》在“木格堂艺术空间”的展厅图。策展人:傅尔得

傅尔得:

专栏作家、策展人

因为有了网络技术的支撑,线上与线下之间交流的焦灼感并不是特别明显。2021年9月底,我作为策展人,为艺术家余少龑在木格堂做了一档展览《穿透时空的迷雾》。准备过程中,我、艺术家和展览场地都处于三个不同的地方,透过网络,我们可以随时就任何问题进行沟通。如果说到线下展览的焦灼感,则是在准备展览的过程中,原本定好的展览日期,有可能会因为疫情临时发生变化,受到一些相应的影响,例如:展览改期、因疫情管控,观众甚至是摄影师、策展人无法抵达现场等。

此外,去国外做线下展览,变成了一项充满风险,时间成本高昂的事情。因为防控限制,原本国际性的展览,就变得没有那么国际化了。对于艺博会来说,例如:Photoshanghai、上海西岸、瑞士的巴塞尔博览会、英国弗里兹国际艺术博览会( Frieze Art Fair)等,更多的藏家没办法到达现场,使得展览活动大打折扣。

但随着互联技术的支持,线上展览显出了其优越性,限制反而更少,疫情迫使更多的博物馆、美术馆和画廊的展览转移到了线上。两年来,纽约大都会博物馆的每一档展览,我都是在线上观看的。博物馆安排了策展人在线上进行详细而专业的导览,并且,视频都可以反复观看,相对于到线下看展,线上就变得更为方便、实际。我可以在纽约、伦敦和柏林等地的展览间随意切换。唯一的遗憾是,无法到现场去感受物理上的原作,感受作品的形状、肌理和尺幅等,展览的空间感知和物理性的确是非常重要的。

随着虚拟技术的加强,以及元宇宙概念的推行,以及新一波疫情(新的变种病毒Omicron)的到来,我想线上举办展览将会成为趋势。NFT以及数字加密艺术时代的到来,很多艺术家也开始执行或考虑将作品以NFT的形式销售,今年秋季的很多博览会,就专门设置了NFT单元,不少艺术家第一次以NFT的形式销售了作品,这应该只是个开始,NFT的到来,为线上展览、销售的活跃创造了很好的根基。

如果说,几百年前的黑死病导致了文艺复兴的到来,那么,当下的疫情应该会迫使人类的整体活动向虚拟空间转移,我们将越来越适应由实体空间进入虚拟空间,展览也将会越来越自由。

海杰:

独立策展人,影像评论者

关于策展线上与线下的问题,已经成为普遍的焦虑,本来是一些在线下的活动,全部挪到线上,体验感会差很多。首先,对于现场空间的把握和体验彻底消失了,只能从平面上传播的图片里观看展览,我2021年在南京美术馆做的展览,从布展到策展,全部在线上完成的,现场是怎么样的,我也无感官了解,这就会对展览的效果大打折扣。

另外,现场观众在减少,线下展览就会存在虚幻的成分,比如,到底有人看吗?能传播多少?甚至说艺术家和策展人都去不了的话,做展览的意义在哪里?这两年很多摄影节都因为疫情延期,如果展览放在线下,我们会全部观看,但放在线上,这么大体量的展览内容链接,我们就未必会都看完了。

展览的发生需要人与人之间的交流,是增进感情的平台,疫情已经把人都隔离了,很多人得了社交恐惧症,见面都不知道说什么,而线下的展览正好在这方面做了弥补。改在线下以后,割裂感越来越强烈,人们只能依赖图片去想象展览的样子。但是线上展览的好处是成本的减少和关注度的增加。

王晓松:

独立策展人

目前看,热归热,线上仍无法取代线下实体展出,线上也不应该是对线下的简单移植。展览注重的是现场感,疫情不仅影响参观,还有策展人对艺术家、作品、展览空间的直接把握,这是文字或其他第三方传媒所替代不了的,只是靠视频、数字传输毕竟隔一层,会失真。除了线上,纸上展览也都在做,杂志做得比较多,但两者还是有很大的区别。

何伊宁:

摄影史学者,独立策展人

我策划的展览更多还是在线下,我借助线上以更多元的方式触及更多的观众。作为观看者,我能借助平台参与到更加开放的展览公共教育活动和讨论中,无须受到地理和时间因素的影响。

|摄影机构负责人|

《光影记忆 风华百年——“国家相册”大型图片典藏展》展览现场。

陈小波:

中国摄影家协会副主席、策展委员会主任

这两年,我做得最大的一个展览是在香港,《光影记忆 风华百年——“国家相册”大型图片典藏展》。这是新华社第一次拿出历史经典图片在香港展出。但因为防控要求,作为策展人,我最终放弃了亲自到现场布展,虽然最终执行团队把展览很好地呈现出来,但展览有不可预知性,策展人无法到现场布展,肯定会让呈现在很某些方面打折扣,这是非常遗憾和无奈的。

到目前为止,我还是无法适应线上VR展厅的观看形式,费劲,我也推荐很多朋友看线上展览,他们的体验感受一直不太好。和我的感觉一样:费劲!虽然我知道线上展览会是趋势,但现在的技术并没有达到我们预期,还不成熟,还没找到特别好的途径。

赵青:

中国摄影家协会策展委员会秘书长

这个话题最近很流行,疫情的到来让这个话题的关注度得到了凸显。在我看来,线下展览与线上的实体展观看形式不同。展览与作品的材质、尺寸、细节表现,展厅的空间呈现有联系,线上无法体验。线上展览在传播上更有意义,在网络平台中展示,可以对更广泛的人群产生社会传播,在公共教育方面发挥作用。线上与线下展览的结合,更像是完整地完成了一个项目,互相弥补,具有整体性。为了配合制作线上展览,现场布展工作需要更早完成,留出时间清场拍摄VR展厅。这给展览的准备工作带来了压力。

蔡萌:

中央美术学院美术馆研究员、

影像艺术中心主任

看展览的人越来越少,促使我们反思,展览真的有必要存在吗?它的重要性到底在哪里?展览中的高污染、高消耗、高度材料的浪费、高投入等特点,促使我们真正思考展览的将来。两年来,很多国内外的摄影机构相继推出线上展览,个人而言,我们遇到了技术瓶颈,也许将来会发展,但就现在,线上展览的观展体验太差了。

杨书娟:

中艺网校校长

今年,我们尝试结合线上展览的传播特点,呈现上增加标志化的视觉元素,例如展厅中彩色的或装置、或图案,营造特殊的视觉氛围,使展览更具传播性,同时更具有情绪传达,强化远程观感。传播方面,我们利用自己的网络分享优势,围绕展览进行全方位的图文报道、直播、论坛、讲座、电视媒体报道等,从侧面弥补了疫情之下带给展览的局限性,让展览的传播更立体。

Matterport平台上越南摄影机构Matca的VR展厅。Dao Thu Ha 提供

Dao Thu Ha:

越南摄影机构Matca策展人

面对病毒COVID-19 带来的冲击,所有艺术活动要么被取消,要么被无限期推迟,包括我们和法国学院联合发起的河内摄影计划。由于展览被迫关闭,我们决定通过 Matterport 平台,创建 3D 导览,将作品和展览带到网络空间。

网络带给了展览形式的改变,也激发了更广阔的传播空间发展,Zoom的在线直播就是过去两年中兴起的平台。但我认为,摄影或者艺术的在线谈话节目,因为与娱乐在线、社交媒体、电影流媒体等节目存在交叉性,实际在线观看人数并不乐观。我们把工作重心转移到了线上出版,发表文章供观众阅读和传播。

编辑:苏月斫