2012年对于中国摄影来说是能量积蓄的一年,这一年不光迎来了数位摄影大师的到访交流,以及多个优秀展览的展出,令国内的观众一饱眼福;我们更看到了本土画廊的成长蜕变,回归以及国内摄影新生力量的蓄势待发。可以说本辑不仅是对2012年摄影的盘点,更是再次出发的起点。

自从玛雅预言传说2012年是世界末日后,来中国准备登船的各界名人便迅速地多了起来,当然2012年也不乏国际摄影大师的集体到访,这些国际大师在国内停留的时间或长或短,让我们看看他们在中国都干了些什么。

詹姆斯·纳切威在中国

詹姆斯·纳切威2012年在中国的累计时间66小时

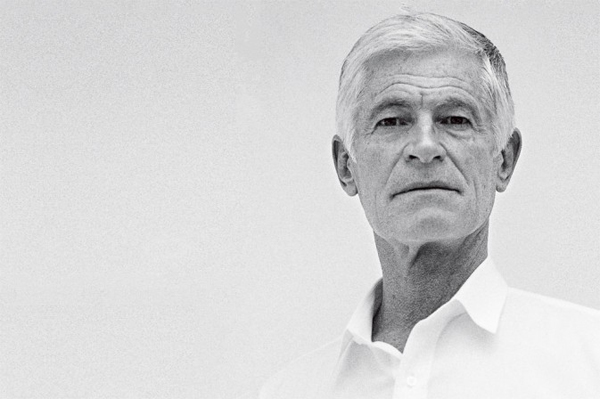

詹姆斯 ·纳切威(最勇敢的摄影师)

詹姆斯·纳切威被认为是世界上最伟大的战地摄影师之一,多次与死亡擦肩而过的他首次来到中国,脸上多了一份凝重与庄严。

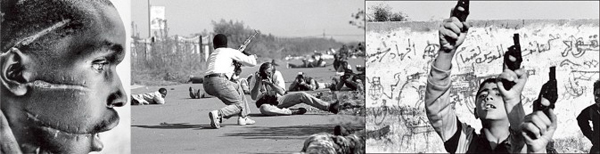

詹姆斯·纳切威所拍摄的战地摄影作品,他的大部分作品都拍摄于冲突前线。

在2012年10月11日到13日期间,詹姆斯·纳切威现身济南,此次造访泉城,为中国的观众带来了他的经典摄影原作展。在展览之余,詹姆斯·纳切威在山东工艺美院的学术报告厅也有两次露面。首先是与中国的新闻同行针对“战地摄影师的客观性”、“战地摄影师的职业道德”、“新媒体时代战地摄影师生存法则”等话题展开研讨。《中国青年报》图片总监贺延光、《南方都市报》视觉中心主任王景春等多位资深媒体人参与了本次讨论。10月13日上午,同样在山东工艺美院的学术报告厅,詹姆斯·纳切威为大家带来了名为《当代历史中的视觉旅程》的主题演讲。在现场,纳切威结合图片为大家讲述了自己30多年战地摄影师职业生涯中的点点滴滴。通过讲座,大家被纳切威对战地摄影执着的追求和对人类道德准则的有力发问所深深折服。#p#副标题#e#

贝尔纳·弗孔在中国

贝尔纳·弗孔2012在中国的累计时间98小时

被誉为当代执导式摄影开创者的贝尔纳·弗孔此次在中国不仅举办了其个展,更与中国摄影师、媒体做了深入的交流与互动。

贝尔纳 ·弗孔(摄影家跨界哲学家)

5月29日,在中央美院美术馆的学术报告厅内,消瘦而羞涩的贝尔纳·弗孔在讲台上通过PPT讲解着自己的艺术创作。这位开创了“执导型摄影”的法国观念摄影大师在国际上享有很高的声誉。由于早年学习哲学的原因,弗孔的作品在看似五彩斑斓的表象之下其实厚重而充满了哲思。贝尔纳·弗孔首次在中国的个展是受北京元·空间之邀而来。弗孔的挚友、资深策划人柯梅燕女士(Myriam Kryger),以及摄影评论家顾铮担任本次展览的策展人。在6月2日到9月15日的展览期间,囊括了弗孔创作生涯中的四个重要系列《暑假》、《时光的可能变化》、《爱之屋》和《金之屋》近60幅作品在现场展出。观众不仅可以在画面中阅读到弗孔所创立的“执导摄影”所独有的视觉张力,也可以一览原作中,由特殊冲印方式所带来的微妙色彩感触。

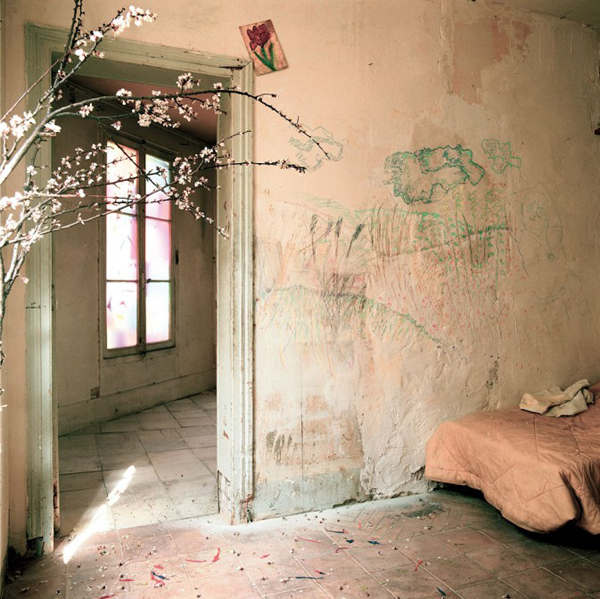

贝尔纳·弗孔作品《第4间爱之屋 1985》

贝尔纳·弗孔作品《到达1978》

#p#副标题#e#

今 道子在中国

今 道子 (日本影坛新宠)

今 道子2012在中国的累计时间68小时

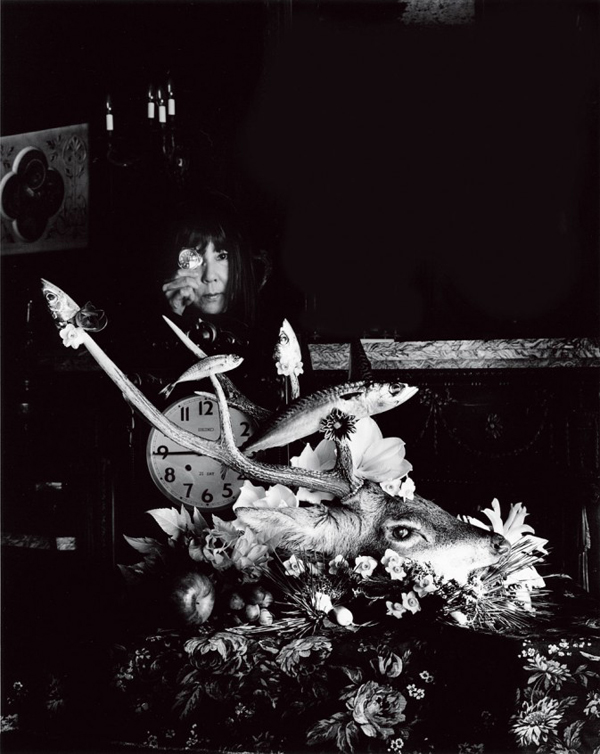

今 道子已经不是第一次来到中国,但她的每次到访,都会为大家带来其最新创作的作品,并共同分享她创作中的故事。

2012年5月13日,今 道子在中国的第二次展览《冲撞》在泰吉轩画廊亮相。她曾很长一段时间停止了拍照,但当重新拿起相机的时候,她的童心与幻想依旧可以顺畅地在相纸上流淌。从这次展出的新作品中可以看出今 道子在对自我影像语言的超越上所进行的探索,更多日本元素被加入进来,在这么多年的创作之后,她仍试图突破自己,试图将作品带入新领域的努力更是让人钦佩。以鱼类、花卉以及生活物品进行极富想象力的拼贴组合然后再进行摄影,是今 道子作品最具代表性的特征。她是极少的被西方史学家写入摄影史,但仍在世的女摄影家。虽然三十多岁就获得过日本摄影界的重量级奖项——木村伊兵卫影像奖,但是今 道子依然我行我素地按照自己心中的节奏在进行着创作。

#p#副标题#e#

瓦尔达在中国

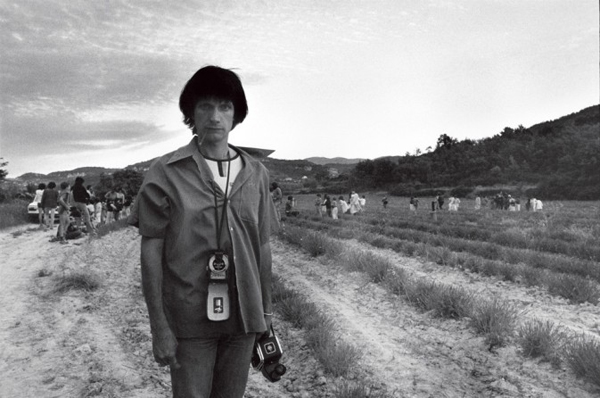

阿涅斯 ·瓦尔达 (法国新浪潮代表者)

2012年3月初,一位可爱的老太太顶着永远不变的波波头出现在我们面前。随她一起而来的还有被尘封了55年的中国老照片。1957年瓦尔达应周恩来总理邀请来华拍摄了一组照片,直到半个世纪以后的今天,它们才重新出现在中国观众面前。

由于瓦尔达的身份比较特殊,此次在央美美术馆开幕的名为“阿涅斯·瓦尔达的海滩在中国——1957—2012艺术创作全回顾”大型展览也充分展示了她在多重领域的艺术创作。其中有视频、摄影还有录像装置作品,这位毕生用影像记录生命并不断重获新生的女诗人,通过“穿越性”的展览呈现方式将中国与欧洲,历史与今天交织穿插起来。借用这种诗意的呈现方式,中国的观众仿佛通过另一面镜子唤起了回忆,也了解了自己。

阿涅斯·瓦尔达2012在中国的累计时间124小时

被誉为“法国新浪潮之母”的瓦尔达此次来华为观众带来了很多她的代表性作品,被摄影界称为今年最难忘的老奶奶。

#p#副标题#e#

杉本博司在中国

杉本博司(时间的解读者)

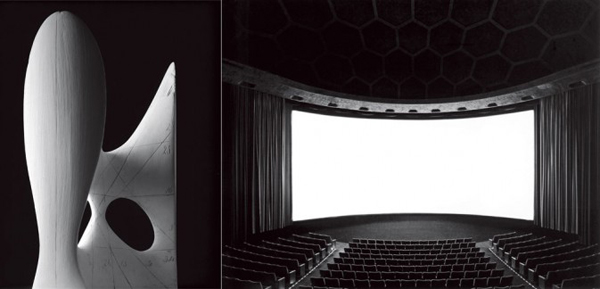

可以想象这样一位享誉世界的摄影家于5月11日首次来到中国的时候会造成怎样的轰动效应。在位于798的佩斯北京画廊人们在杉本博司的展览正式开幕之前就已经在门外排起了长队。当杉本博司在中央美院美术馆学术报告厅进行主题讲座之时,那个宽敞的大厅里连过道都坐满了听众。出乎大家意料的是,在中央美院的交流讲座中,杉本博司的发言基本没有涉及自己的摄影创作,而是以幻灯片的形式分享自己收藏的千奇百怪的古董。这些令人难以置信的藏品,看似与摄影无关,其实很多都在杉本博司创作时成为重要的灵感源泉。杉本博司本次来华一共带来了六个系列的展览,除了为人所熟知的《透视画馆》、《海景》、《剧院》以及《蜡像》和《概念形式》系列,还有最新的实验性作品《闪电原野》。这些尺幅巨大,但装裱极为精良的作品,带领观众瞬间坠入了杉本博司的影像世界。

《概念形式》系列(左),《剧院》系列(右)

中央美院美术馆学术报告厅,杉本博司用幻灯的形式为大家展示自己的古董收藏,当讲到自己的《海景》系列时他说宋代画家马远曾带给他很多的灵感。

#p#副标题#e#

希拉· 贝歇在中国

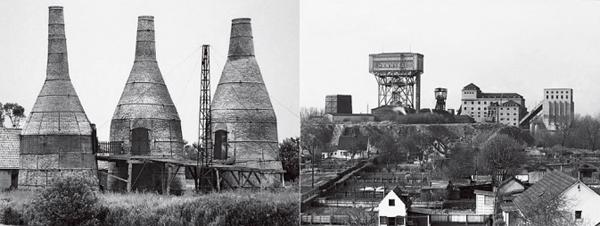

希拉·贝歇(当代摄影的开创者)

2012年4月,贝歇女士首次访问中国。4月21日至24日,她作为评委,参加了第四届三影堂摄影奖的评选。同时由玛丽安娜·卡普芙导演的名为《摄影大师贝歇夫妇》的纪录片在三影堂放映,这部纪录片讲述了贝歇夫妇的生活与创作。作为一个重要的教育项目,该纪录片于4月27日在中央美术学院再次放映。这次放映会由曾求学于杜塞尔多夫学院,现为中央美院副教授的缪晓春主持,在他的引导下,学生们与贝歇女士展开了交流。4月30日,在“2012艺术北京博览会”的VIP沙龙活动中,贝歇女士再次面对观众。这一次著名摄影批评家顾铮专程从上海赶来主持交流活动。并且邀请了刘铮、曾力等著名艺术家参与互动。通过短短几天的交流活动,贝歇夫人的和蔼可亲同她工作时的认真严谨给大家留下深刻的印象。

#p#副标题#e#

马丁·帕尔在中国

马丁·帕尔2012在中国的累计时间219小时

马丁·帕尔将近些年的研究方向转移至中国的摄影画册,这位影坛奇人的到来,为很多摄影画册爱好者带来了启迪。

马丁·帕尔(摄影界的“怪蜀黍”)

2012年11月,在北京天气逐渐转凉之际,马丁·帕尔的中国拥趸们却心头一热。这位“怪癖”的英国摄影家出现了,他一下飞机就一头扎进华辰影像拍卖、潘家园旧书市场等各种可以淘到摄影图书的地方。等他再次露面的时候就是11月5日在中央美术学院的一次讲座上。当然11月3日在艺门画廊的摄影个展也是本次马丁·帕尔中国行的一个重要环节,但是开展当天糟糕的天气对于观展人数还是有些影响的。在中央美院的那次讲座上,马丁·帕尔如数家珍一般地向大家展示着自己的摄影图书收藏。针对马丁·帕尔关于中国摄影图书收藏的情况,他狡黠地卖了一个关子,一切要等到2014年才能揭晓 。