王身敦《80年代的黑白中国》影展

王身敦,Andrew S.T. Wong,英籍华人,现居北京,独立摄影师。从1983年开始任合众国际社摄影记者,路透社任助理编辑、摄影记者、首席摄影记者以及亚洲新闻图片副主编,常驻香港、伦敦、新加坡、北京。1998年到2004年,王身敦在路透社北京代表处任首席摄影记者,2004年加入盖帝图片社。曾任1998、2003年世界新闻摄影比赛(荷赛)评委。

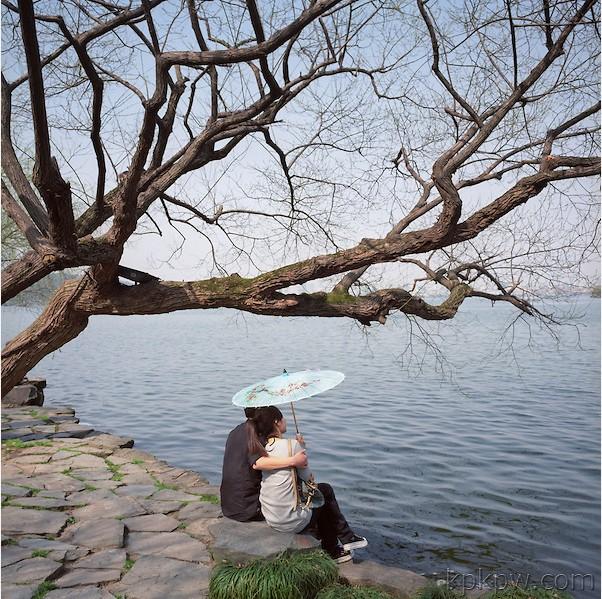

去年的今天4月,同样风和日丽的时节,西湖边柳浪闻莺,一对情侣相互依偎着坐在岸边,同撑着一把油纸伞。身后,早就留意到这一幕的摄影师王身敦,静静地观察、构图,等到所有游客走过,悄然而迅速地按下快门,他总能在人们察觉之前拍到那张不受干扰的画面。

20天后,这张带着暖暖的西湖春色的彩色照片成为王身敦在香港赛马会创意艺术中心-光影作坊举办的影展《过日子》中的其中一张。为了完成这个叫《过日子》的展览,王身敦带着太太,自驾一个月,从北京到曲阜、济南、苏州、扬州、杭州,一路拍过来。下雨天,一个打伞,一个拍照。

#p#分页标题#e#

#p#分页标题#e#

凑展览的浮光掠影式拍摄并不是王身敦想要的。所以这趟来杭州,他带齐装备,用两天时间绕西湖走了一圈,从武林门走到拱宸桥,沿着运河走了一遭。拍桥西古街上的悠闲的生活,拍望江门那些卖热水的普通老百姓的生活。“这是历史的一部分,很多城市没有了。”王身敦对拍照片没什么特别的要求,拍不到也不要紧,更多的是安静地看、感受、记录、创作,“在换胶卷的那一刻,世界对我来说是停滞的。”

王身敦喜欢那些留着历史气息的黑白影像,生活中的他也尤其欣赏有着悠久历史文化浸润的传统艺术。“每个城市都有它好与不好的东西,每到一个地方,我就会去找这个地方文化的精华。”在伦敦,他听歌剧;在苏州邂逅评弹,让他万分惊喜;这次来杭州,他又结识了越剧、昆曲。看着在台上描眉画眼的戏曲演员们,王身敦忍不住起身拍摄。“你看那些演员化妆时的每一笔,每一划,都让你感动,这是一种文化的积淀。如果她化妆的速度再慢一点,可能会更好。”

是的,慢点或许会更好,这也正是王身敦现在的拍摄状态,慢慢地走,静静地观察、感受、记录、创作。只有在换胶卷的那一刻,世界对他来说是停滞的。王身敦始终相信,真正拍照片的人不会跳来跳去,就好像钓鱼的人不会跑来跑去。也正如那个他上世纪80年代在斯里兰卡碰到的战地摄影师詹姆斯·纳切威——他迄今未为止遇到的最出色的摄影师一样:安静、专注、极致。

同样安静、专注的王身敦性情温和,但当谈及数十年来所从事的专业新闻摄影,却尖锐直抵要害。

我要学新闻摄影,不钓鱼了

#p#分页标题#e#娌娌:不管是说话还是拍照,您给人感觉都是一个特别缓的人,很难和在一线奔波的风风火火的通讯社摄影师联想到一起。能谈谈您最初为何选择这个职业吗?

王身敦:我小的时候经常和一个邻居一起钓鱼、游泳,反正除了读书,什么都玩。他很喜欢摄影,受他的感染,拍照对我来说是很自然的,和吃饭、听音乐一样。高中时我经常去图书馆看《生活》、《国家地理》等杂志的过刊,看里面的报道摄影。尤其是看到中国战地摄影师王小亭拍摄的一个小女孩坐在被日军轰炸的月台上哭泣的报道,很受震撼。当然后来有一段视频证明,这是摆拍的。王小亭为了拍一张更有视觉冲击力的,把战争中受害者小女孩抱到了那个位置。但是当时我看了那张照片,真的很震撼,我想我要当一名摄影记者,我要学新闻摄影,目标非常明确,不钓鱼了。

我很幸运,毕业后就进入通讯社工作,而且在路透,我遇到两位对我非常好的美国编辑盖里(Gary)和帕特·本尼(Pat Beni)。那个年代外国通讯社很少华人工作,但是他们把很多采访机会给了我。我第一趟采访亚运会时24岁,26岁参加采访汉城奥运会。上世纪80年代我去了很多地方,越南、柬埔寨、阿富汗、索马里。我后来一步步升级,一直做到亚太副总裁,当然这和我的自身努力以及工作能力有关,但和两位编辑对我的栽培也有很大关系。所以为什么我来中国后尽量把机会给年轻人,因为你曾经接受过一些东西,你要回馈,施与受,这是一个循环。中立:新闻摄影道德底线!

娌娌:你经历了路透近20年的职业新闻采访,你觉得做新闻最重要的素养是什么?

王身敦:中立。这是所有新闻记者最重要的原则,是记者的护身符,不中立会害死人。尤其在一些暴力、敏感的冲突地区,非常危险。因为你不知道是谁在观测你,比方说“9·11”事件,我们没有称这个为“恐怖分子袭击”,而是说恐怖袭击。如果叫“恐怖分子”,中东那些穆斯林就把你当做敌人,因为你站在另外一边。还有怎么表现穆斯林,你不能把个人的旗号放到里面。

#p#分页标题#e#很多人都说没有绝对的客观,但是如果你跟着新闻摄影的道德底线、手册来做,其实都应该是相当客观的。比方说你不能因为跟着美军拍,他们不好的东西你就不拍。你拍了可能会跟美军的新闻审查发生冲突而被踢走,踢走就踢走,公司会再派其他人。但是那个底线要保持,这非常重要。这就是专业新闻摄影记者和普通人拿着手机拍最大的区别。而且很多时候,事实可能要往后很多年才看得清楚。

娌娌:具体讲,一般的拍摄,比如拍政治、娱乐、体育照片,如何体现中立客观?

王身敦:不管政治、娱乐,还是体育,我都是用很正常的方法去拍。比如说拍两会照片,我也发过两会睡觉的照片,但不会无缘无故发,比如说我看到这些人基本上每个早上差不多九点半、十点钟开始睡觉了。而且通常不是个别人,已经是一种常态,我是把这个常态记录、报道出来。但是现在我看到有些摄影记者尽情使用平生所学技巧,丑化、美化和神化两会及其代表。这种新闻摄影就好像暴发户女人隆胸整容,把名牌都挂在肉体上,结果成了会走路的圣诞树。新闻摄影是傲雪松柏,不是圣诞树。我支持各种风格,但绝不能破坏新闻摄影的道德底线:中立!新闻摄影如果没有被信任和尊重,它将失去一切。个人风格和艺术可以存在,但绝不能喧宾夺主。不要把它作为没有中立和真实报道的遮羞布。

娌娌:但是年年拍两会,常规照片似乎让人产生视觉疲劳。

王身敦:其实我也曾经因为市场的压力,在照片中加过一点点味精。那时候通讯社每天12点多会给你一个照片的报纸采用报告,市场上主要是报纸。如果你每天拍的照片总是没人用,真的挺难受的。我会去看,我的照片出什么问题了,为什么报社不用?在那种竞争环境下,很多人都会开始尝试把画面做好看一点:构图多一点东西,加强冲击力,等等都有。但是无论如何要把握好道德底线,我确认我没有低过底线,味精只是一点点。

#p#分页标题#e#

高铁穿越北京城内残存的传统建筑 2011年10月23日 王身敦

战地不浪漫

娌娌:通讯社记者经常出现在国际重大事件的一线,谈谈让你印象比较深的采访经历吧!

王身敦:1993年索马里内战,老布什派了两万多美国士兵进入索马里。我跟着美军到了索马里。我们租了一个院子,所有人住在一起,有高墙,也雇了本地人当保镖,每次出去拍照都穿防弹衣,40磅,很重。在索马里,外国记者是恐怖分子、极端分子的目标。我一个人出去拍,两个保镖保护我。这些保镖非常好,他们比我更紧张,我在街上拍5分钟,他们就推我上车走,他们知道环境非常危险。有一次我和一个保镖聊天,我问他杀了多少人,他说大概40个人吧。然后他很谦虚地说,“其实因为我的枪比他们好”,他有AK47。我们还有自己的厨师,有一次我跟厨师去买菜,远远看到一块黑色的东西,一走近,所有的苍蝇飞起来,其实那是块骆驼肉。骆驼肉是我们经常吃的食物,这次之后,我说我们吃其他东西吧。他说,龙虾吃不吃?我说吃,龙虾好,然后他就去海边买了一大麻布袋的龙虾。上世纪90年代初经济危机还没来,通讯社还是比较富有的。

娌娌:有没有遇到危险?

王身敦:在索马里,我们摄影师按月轮,我在那呆了一个月,另外一位黑人同事哈斯·迈纳(Hos Maina)来接替我。一年前他曾在高速上遭遇车祸,大脑受伤,那时候刚休养好,反应明显迟钝了,讲话也慢。我和他聊的时候听得出来,他不想再去索马里,但是公司安排他去。我走的时候看他对着墙睡觉,不想打扰,没打招呼就走了。一两个礼拜后,他和其他几个摄影师在索马里全部遇难……#p#分页标题#e#

当年10月份,美国“黑鹰号”坠落,在索马里的美军为了救受伤士兵,打死了近千名索马里平民。第二天有枪手找到路透、美联社的记者,说可以带记者去看美国怎么打死这些人,我的几位同事就一起去了。那个时候大街上的索马里人看到外国人已经疯了,最后我的几位同事和其他几个记者被他们活活打死。

和他一起遇难的路透摄影记者去世前两天,我在伦敦做编辑发过他的照片。他拍了一张穿着三点式泳装的美国女兵在海边晒太阳的照片,那张照片有点像摆拍的,总编辑让我给他打电话确认。他接到我电话的时候很生气。我觉得我很糟糕,一个,在他死之前还要问这种问题。另外一个朋友,连最后一面也没见到。

在哈斯·迈纳的葬礼上,总编辑让我照顾他十岁的儿子,让我给孩子讲了他父亲的死,那种感觉真的……这是我最后一次去有危险的地方,那时候我太太已经怀孕六七个月了,我要对孩子负责。现在我看到很多人老讲战地,觉得很浪漫,很英雄,神经病!

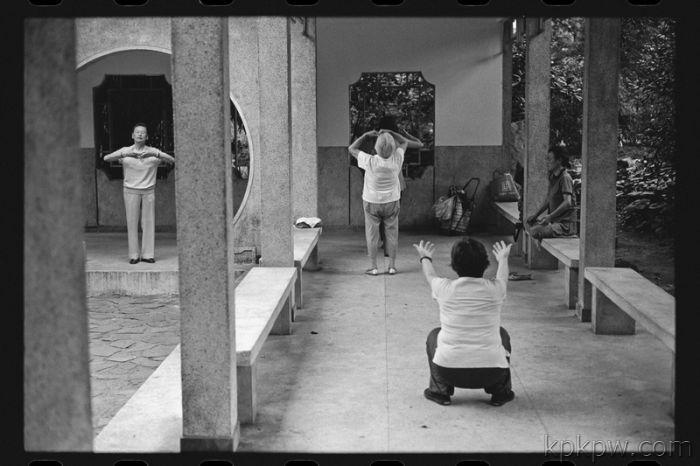

上海杨浦公园内晨练的妇女 2009年11月7日 王身敦 摄

新闻摄影师,首先做好人

娌娌:1998年你到北京组建路透驻中国记者站,有一批中国摄影师通过China Photo为路透供稿,能否介绍下当时的情况?对比当年的新闻摄影师照片,您觉得这十几年有哪些变化?

#p#分页标题#e#

王身敦:China Photo是供中国新闻摄影师向路透发稿的平台。当时我面对两个方向,要么什么都不管,自己拍照片,和从前的驻站摄影师一样,要么向不同的中国摄影师约稿,做真正的新闻,我选择后者。

我刚到北京的时候他们还拍胶卷,照片曝光不太准确。用扫描仪,高光的地方还是过的,后来用数码,还是用自动档。你能看到他们的照片一直在改,互联网兴起来,他们看网络,开始学,照片变得很艺术,开始你觉得还不错,后来越来越多这样的照片,那就惨了。现在抄起来更厉害,一模一样的,有些有摆拍的痕迹。和以前相比,现在的照片更美丽了,摄影师也越来越大胆,更多抽象艺术的东西在里面。

娌娌:不同机构对新闻摄影师要求不同,您从路透的一线摄影师做到编辑乃至高层管理,选拔过一批摄影师,能否谈谈路透对摄影记者的要求?

王身敦:我离开路透已经有些年了,我只能讲我在的时候的要求。对于摄影记者来说,更重要的是是否能熟练运用摄影语言,照片没办法吸引通讯社编辑,第一关就没法过了。几个人应聘,如果摄影都达到某一个水平,剩下的就看你的思考能力,你对新闻的解读能力。所以摄影记者的独立思考能力很重要。你看到一个新闻,知道从不同角度去分析,从哪个角度去做新闻。还有,在通讯社你对国际政治新闻要非常熟悉。

娌娌:视野要开阔。

王身敦:#p#分页标题#e#对。你对所在国的了解以及你在当地的人脉;每一个驻站摄影师要有独立工作的能力。我来中国之前就一两个摄影师,有时他们会和一些自由摄影师合作。这一两个摄影师要看整个中国,要知道中国正在做些什么,正在发生什么事。通讯社摄影记者要有独立编图的能力,好的摄影师其实也是一个好编辑,至少能编自己的照片。

你还要具备很强的抗压能力。很多时候可能要你去一个陌生的地方,要求你迅速找到新闻热点,在大事件的新闻现场,你会碰到很多其他媒体记者,你能利用你的人脉,和他们一起找到新闻线索,开展工作。还有,新闻采访很多时候是团队合作,在通讯社,非常注重团队合作。我那个时候带队,最讨厌人争取个人荣誉,抢采访位子的人。

但是我觉得最重要的,也是我一直强调的,新闻摄影师首先要是个好人,要不然你在新闻里会出很多问题的。很难知道,到最后你能不能守住底线。我在路透、盖帝工作的时候,亲眼见过有些人做假照片,觉得不可思议,那个人怎么会做假照片呢?但他就是做了。

江苏南京雨中走过法国精品店的男人 2012年11月9日 王身敦 摄

做新闻纪实,要有点精神

娌娌:您经常强调照片的风格,风格对于一个摄影师而言到底有多重要?

#p#分页标题#e#

王身敦:非常重要。摄影跟绘画不一样,没有笔法,没有调色,很难看出这张照片是谁拍的。最糟糕的是,你给人看一组照片,这组照片看起来好像10个人拍的。摄影在技术上,很难看出谁拍得好,而风格方面还有机会。不过现在也难了,互联网上能看到各种各样的风格,你抄我的,我抄你的,你学我的,我学你的。但时间一长,超过三年、四年、五年,你还是能看到摄影师的风格,也能看出摄影师是一个什么样的人,就对了。我遇到过的最出色的摄影师,詹姆斯·纳切威,他二十多年来的照片都是那种强烈的风格,看了以后你都知道他是什么人,是什么摄影师。

娌娌:您能否以自己的观察和思考对我们中国的的青年摄影师提些建议?

王身敦:我觉得纪实摄影师需要一点精神的力量,很多人开始的时候有,后来就开始转变。有人问我如何保持对新闻摄影的热情,我建议要多一点平常心,不要在改变的洪流里面淹没了。你可以回想一下当初,为什么选择做纪实新闻摄影。照片有没有人去用是受很多环境影响的,最重要的还是自己有一颗强大的心。你知道自己在做什么,知道你的照片到什么水平,将来会有什么样的历史定位,你要保存的是什么。摄影没有多伟大,但它是一个好职业,能记录人类历史。

前阵子我去南京,看到一位老摄影师拍的大跃进、文革时期的很多老照片。摄影师告诉我,里面很多照片都是假的,摆拍的。仔细看,那些照片真的很像艺术品。一个炉一个炉,很艺术。新闻摆拍过了很多年之后,它真的就变成了艺术。一个高水平的摄影师如果在当时就觉察到这是一个疯狂的时代,他会有一些伏笔埋在里面,像纳粹德国时期桑德的照片。但我在那批照片和其他一些我买过的照片中,没有看到那种精神,我看到的只有热情。德国纳粹统治的时候,很多纪实摄影师够胆,替犹太人拍了很多照片,现在你就能看到那些犹太人的命运是什么样。所以,做纪实新闻摄影师要清醒一点,有一点精神在里面。

#p#分页标题#e#

#p#分页标题#e#

王身敦(左一)在2013年快拍盛典上和嘉宾和快拍小友交流。 陈中秋 摄

相关链接:

2013年3月16日,杭州浙江大学玉泉校区永谦剧场人声鼎沸,快拍快拍网2012年度盛典正在进行中。

随着快拍它、旅行快拍、西湖荷赛、最小友等一项项年度摄影赛事的公布,最终迎来了快拍盛典分量最重的首届快拍年度摄影师奖的颁发,来自宁波的快拍小友“老男孩”凭借几组质朴动人的纪实作品荣膺年度摄影师称号,快拍盛典嘉宾王身敦为其颁奖授词。

一直在后台候场的王身敦从头至尾看完获奖作品,感慨地说:“大时代没有小照片,这些记录我们日常生活的场景影像,其实都是在记录我们这个时代,这也是我现在想做正在做的事。”

随后,王身敦以一名新闻摄影师的坦诚之心向大家介绍了自己的新闻摄影生涯及部分摄影作品。讲座之后,王身敦还与现场嘉宾同台互动对话。对话精选如下:

#p#分页标题#e#徐斌(浙报集团图片新闻中心主任):你如何平衡自己的照片和单位需要的照片?

王身敦:我觉得拍好工作照片是对摄影记者的基本要求,当你稳定地完成工作记录,你就可以投入自己的风格来拍照片。我那个时候是100%、全心全意地用通讯社的风格拍照片,在休假或者上下班的路上用自己的风格去拍照片。我觉得这样更清楚、更开心,我不介意花更多自己的时间来拍照片。照片拍得好,我还可以拿去给编辑看。我觉得在这里面没有太大的冲突。

快拍小友“天高地远”:我们都是快拍小友,没有机会亲临突发事件的现场,也不一定有时间深度跟踪,平时就拍日常生活,您能给我们一些建议吗?

王身敦:我刚才说,其实大时代是没有小照片的。我不太明白小友为什么要拍突发事件,其实我都不想拍突发事件。如果你想提高摄影技术,特别是业余的朋友,我希望你从自己身边的人、你关心的人开始拍。比方说拍肖像,拍你的父母,你的女朋友,你的妻子,你的家庭。你对他们倾注了很多的爱心和关注,你肯定能把他们拍好。在练习中,你会变成一个很好的摄影师,然后慢慢扩散到家庭、日常生活。

街头也是一个很好的练习场地。它需要你的预见能力,最好的元素都能出现在你的面前,其实你不需要摆拍、干扰。摄影很奇怪,你小心地看,总有那么一瞬间,所有东西都会以最好的状态呈现,这就是布列松讲的“决定性瞬间”,它肯定有的。但是在训练的过程中,你不一定会拍到那张照片。其实你拍不到也不是个大问题,关键是你是否看得到。

#p#分页标题#e#(PS:3月19日,傅拥军请王身敦帮忙评选当天快拍快拍网“每日之星”。傅推荐的是一张车祸现场照片,王身敦不满意,最终选了一张小女孩荡秋千的(如下图)。“这张照片太可爱了,摄影师说的真好,只要有心面对生活,生活就是这么多彩!”)

快拍小友 静候佳音 摄

徐忠民(浙江大学新闻摄影教授):你的照片让我想起布列松和马克·吕布,他们漫游中国,记录了中国大变动时期的百姓生活和时代变迁。我感到你的照片有布列松讲的“决定性瞬间”,但在对人生活的观察和记录层面,你又有马克·吕布的情致。你自己有这种感觉吗?另外,你在讲座中基本上以图像说话,很少讲解。然而摄影应该一方面是摄影师通过画面向读者传递信息,同时摄影师也有自己的看法,这种画面与说明两者之间的关系如何处理?

王身敦:第一个问题,摄影是全球共通的语言,和布列松、马克·吕布一样,我们用一种语言来讲话,所以很接近。就像现在,我们都讲普通话,我讲得比较糟糕。我关注人民的生活。很多时候我会坐在街上看东西,街上的东西其实比电影更好看,不停的有人在做不同的事,有些很疯狂。我说过我拍不到没问题,我看得到也很好。我只记录我看到的东西,我总不能老在大新闻、大时代里面。摄影是我几十年来的生活,我总会拿起照相机拍照片,看东西的时候,已经有一个个框框,我都可以看到很多东西。我们之间相近很正常,有时候摄影很简单。

第二个问题,摄影有先天一个大问题。如果照片没有文字说明,它带出来的问题比你解答的问题更多。很多照片,要是没有文字说明,你就更糊涂了。它好像有很多东西要告诉你,但其实是没有答案的。但是我很相信摄影的语言,我更注重照片里面表达的人类的感情,还有背后的信息。摄影的语言就像音乐,你不可能在有音乐的时候讲话,这是很可笑的。#p#分页标题#e#

郑幼幼(浙江摄影出版社摄影工作室主任):您说过“大时代是没有小照片的”,而摄影是最擅长记录这个时代的艺术媒介。国内外摄影师都非常关注拍摄中国的影像,您拍了这么多年,有没有哪些遗憾的地方?您现在准备如何拍摄记录?

王身敦:我是在2008年离开盖帝图片社之后才开始专心拍自己的照片的,在我打工的时候,我有很多行政工作,比如带队去采访。那时候基本上很少拍照片,所以我不是在一线拍照片的,现在算“重新开始”。

第二个问题,我的野心不大,个人能力是有限的,在摄影这个汪洋大海里,我微小得不得了。但是将来肯定有很多关于改革开放的历史影像,要是里面有一两张我的照片,我就觉得很高兴。现在我可能拍不了很多东西,不像做记者的时候,任何地方都能进去。现在不当记者了,什么地方都进不去,只有平民的东西才属于我,那些权力已经跟我没关系了。所以带一颗平常心去拍吧,不强求。

陈荣辉(都市快报摄影记者):我是一名刚刚入行的摄影记者。大家都说年轻摄影记者拍照片“用力过猛”,我也是这样,拍的照片看第一眼觉得还可以,看久了就没有太大意思。您觉得呢?我个人喜欢艾略特·厄维特的照片,有一种穿越时代和空间的优雅感。无论男女老少,是否受过教育,大家都能从他的照片中获得快乐和启发。

王身敦:照片是摄影师境界的记录者,什么摄影师拍什么照片,什么心态出什么照片。特别是做记者,如果你非常着急去投稿,你会发现你拍的照片非常急,广焦啊,夸张的构图啊,颜色啊什么的都放进去……我觉得这个要慢慢来,可能跟年纪轻有关系吧,你老一点的时候就没有这么冲动了。

#p#分页标题#e#

王身敦在2013年快拍盛典幕后注视着台上台下。 陈中秋 摄