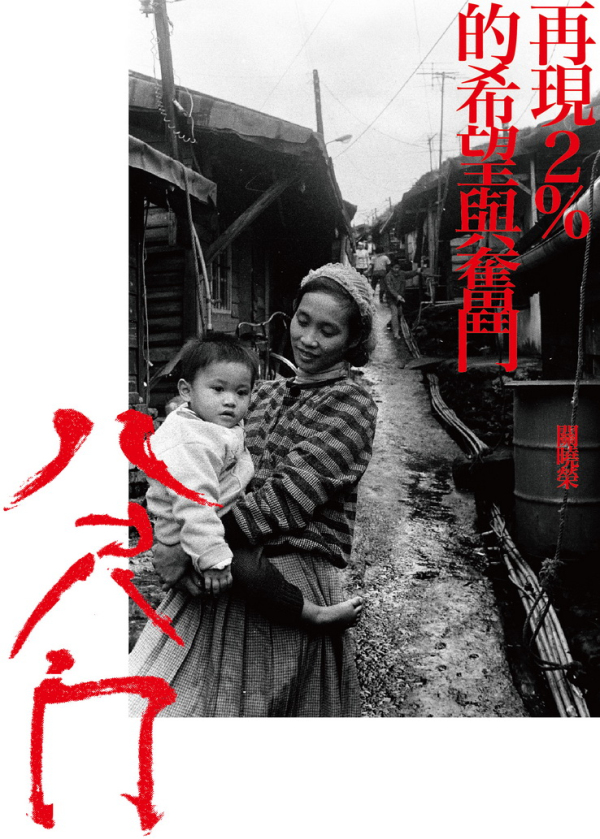

关晓荣(1949年9月7日-),1949年出生于海南省三亚市,1949的随父来到台湾。是一位台湾摄影师,致力于台湾原住民文化的文献整理与保存。关晓荣曾赴兰屿进行文字与影像工作,并于《人间杂志》分篇发表《兰屿报告》,颇获摄影界重视。除了兰屿报告以外,他也曾在1984年赴基隆八尺门记录当地阿美族劳工的生活,后写成《2%的希望与挣扎》,现为台南艺术大学音像记录与影像维护研究所教授。#p#副标题#e#

#p#副标题#e#

#p#副标题#e#

#p#副标题#e#

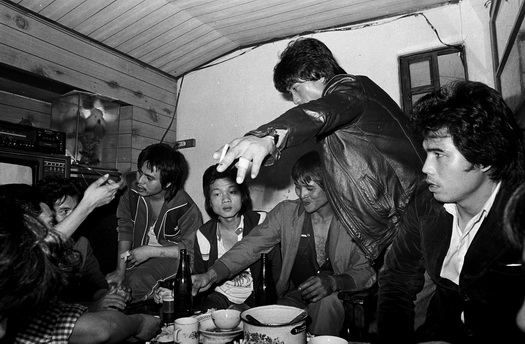

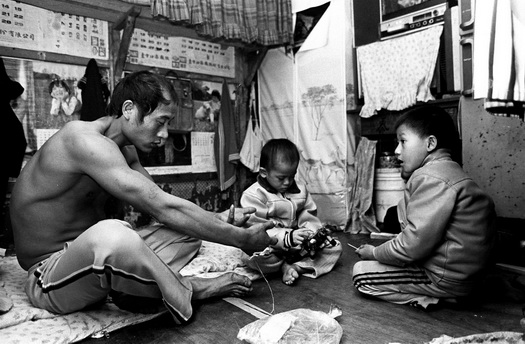

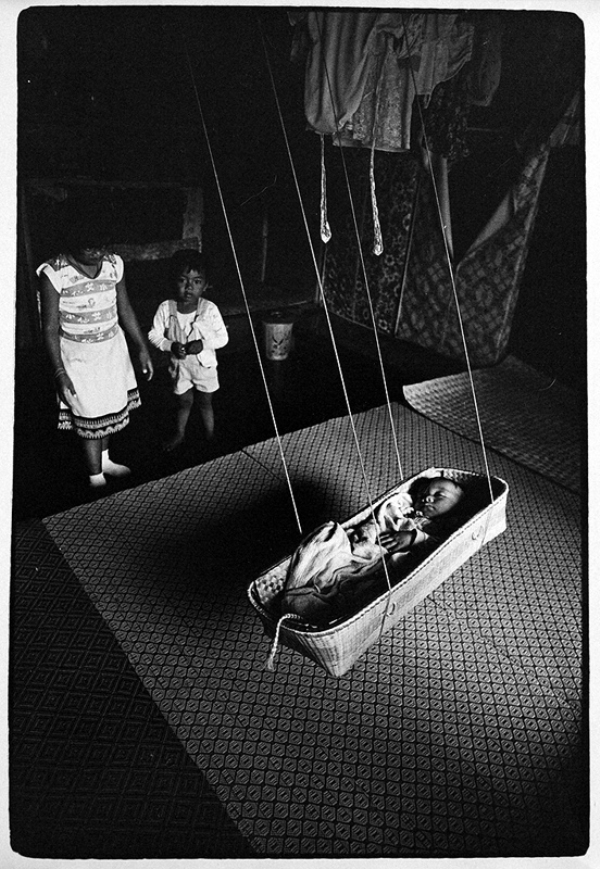

#p#副标题#e#《2%的希望与挣扎》中的2%,指的是当时原住民人口仅占台湾省总人口比例的2%左右;而八尺门则是基隆八斗子渔港附近的小地名,因为靠近港口而成为渔工的聚居地。基隆市在1950年代因经济发展而吸引不少阿美族劳工北上求职,其中担任渔工者便聚居于八尺门一带。然而,八尺门属于国有土地,其上的原住民部落被视为违章建筑,履遭拆迁。关晓荣便以此为题材,参与、记录八尺门阿美族渔工的日常、工作和土地抗争,并以报告的形式发表于媒体。

文 / 郭力昕

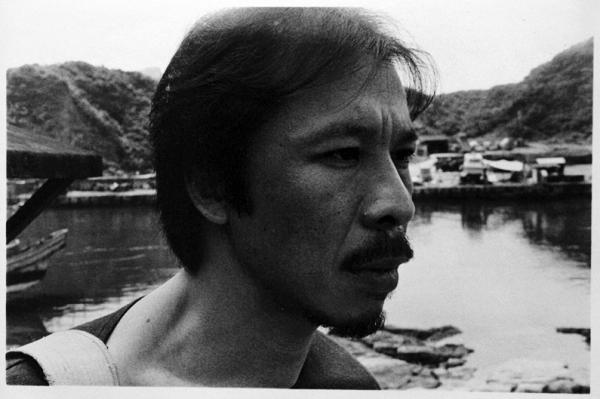

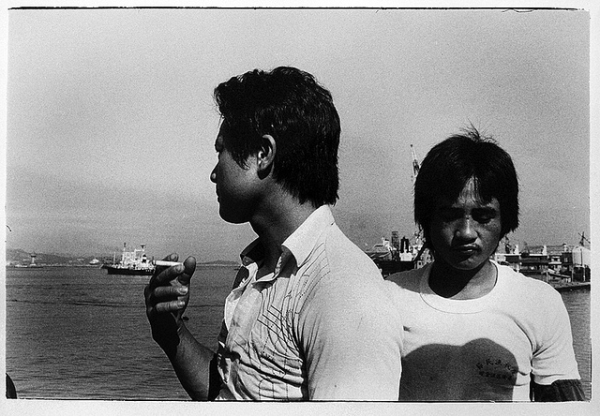

重读关晓荣的<八尺门报告>,如电影蒙太奇般堆栈出各种影像、记忆与心情。第一次看到这份报告在《人间》杂志连载,是二十六年前的事了,那时晓荣和我都还年轻。时光飞逝,《人间》杂志于今,似乎已成为一则传奇与美谈;一九八五年创刊号封面上那位俊秀而至有着些异国风味的阿美青年高昌隆,多年后在基隆附近山区坠崖身亡;二十几年前因捕鱼作业而被截断中指的阿春,在工地的粗活中又截断了两根手指。我们疼惜的《人间》伙伴李文吉已骤然辞世,我们敬重的思想启蒙者、《人间》杂志创办人陈映真,则仍为病魔所苦。台湾社会与全球的变化已翻天覆地,虽然有些人与事并不随之起舞。而我们也先后迈入初老之年。

走过四分之一个世纪,关晓荣在我心中,仍有一个特殊的位置。在几种意义上,对我而言他都是一种典范。我仍清楚记得,当年在《人间》办公室第一次见到关晓荣,他背着书包,到编辑部送来最新摄影作品的潇洒不羁模样。他学的是美术,当过老师,开过出租车,在中时、天下杂志这样的大媒体待过,但可以在挣得相机和底片钱之后,随时不恋栈地离开,跑到八尺门和兰屿长时间蹲点记录。关晓荣的社会历练丰富,情感充沛,而他与人的言词间谦和温柔,没有一丝江湖味或狂狷艺术家的姿态。

一九八五年夏天,我带着对尤金‧史密斯式专题记录摄影工作的浪漫想象,回到台湾参与创刊中的《人间》杂志,但很快尴尬地发现自己既不能吃苦,也没有够好的摄影创作才华。当我阅读关晓荣的八尺门报告时,知道他是在一个何等简陋困顿的地方蹲点观察和记录,每日面对都市底层原住民无解无告的现实困境,持续近八个月之久。一九八七年的兰屿计划,则更连续蹲点了整整一年。做为记录摄影者,我做不到这样的事,只能在心里佩服着。

当然,徒有蹲点精神与毅力,并不必然让作品有阅读价值。关晓荣的八尺门和兰屿专题报导,我认为是台湾至一九八0年代末为止,在纪实摄影的实践里最深刻饱满的典范。八尺门和兰屿两份纪录摄影作品的问世,也让我对纪实摄影能否产生政治话语的疑问,得到了一个正面的文本范例和回答。

一九八0年代到达了高峰的台湾社会纪实摄影的实践,严苛的看,普遍比较缺乏提供具有政治性向度的认识。许多也花了心思和力气的作品,或者题材本身值得被看见,或者影像表现比较突出,甚至选题和视点掌握了「政治正确」的相对进步立场。然而,好的题材或影像本身,不会自动成为有政治意义的话语;政治正确与进步姿态的展示,若没有伴随着对题材深刻一层的分析性语言,和真正动人的生命影像细节,那么正确姿态也常容易流于廉价和做作。

关晓荣的图文叙事,是报导文字与纪实摄影的典范,首先在于他面对题材时,总能以情感的关注出发,而以理性的分析总结。在他的第一份原住民生活报告<八尺门手札>里,我们已经清楚的看到,关晓荣的影像贴近八尺门原住民的渔民生活空间与细节,文字陈述亦是如此,但两者皆是内敛、素朴、不煽情的。此乃叙事者高度的自制表现,是一种对叙事方法有意识的选择。

我相信,以关晓荣的文字能力,若他想要稍微书写得滥情花俏一些,是轻而易举的;而他的美术训练,使他若想在影像构图上多花心思,亦非难事。但这正好是纪实摄影的一个伦理问题:记录者究竟是要展现别人的问题,还是自己的艺术?好的艺术语言,当然可以加强议题的话语效果,它并非绝对的二分;但我常在实际的影像作品发现,当一个人的心思总是花在影像构成本身的艺术性时,他所宣称对主旨的注意力,也就逐渐转移了。这是何以我批评萨尔加多(Sebastião Salgado)之纪实摄影的原因:尽管他的题材看似在纪录全球化下的劳工和流离者,其关切也时而具有左翼观点,但他成就自己为全球知名且昂贵之摄影艺术家的意义,仍远超过他作品所产生的政治作用。

关晓荣的八尺门报告是一种典范,不仅在他叙事方法的掌握上,更在作品展现的深刻问题意识和反省力。底层社会的题材,常能博得读者的同情,但若缺乏对底层社会结构性问题的描述与分析,那份同情将无以为继,具有政治意义的认识和行动将难以发生。关晓荣的问题意识与反省,不仅针对他的题材,他与题材的关系,也及于纪实摄影本身。在为此版本所写的前言和后记里,作者深切地叙述做为执笔与使用相机的汉人的自己,和沦为高风险职业之都市原住民的基本差异(例如,他和挚友阿春之间难以跨越的阶级差异),也诚实地指出,一九八0年代以来的原住民运动至今,原住民的普遍处境,并未有多少改变。

这样的自省极为诚恳。理解关晓荣的八尺门和兰屿报告的人都知道,这两个原住民专题,分别对八尺门原住民居住问题的改善、和兰屿反核废运动的推展,曾经做出相当实质的贡献。关晓荣的纪录摄影与文字作品,达到了纪实摄影能够发挥的最好的作用,一如尤金‧史密斯的Minamata专题,协助日本渔民争取环境正义的贡献。但是关晓荣并不太想提这些。他重回八尺门所看到的,是台湾原住民族令人沮丧的现实处境。关晓荣面对自己当年的纪录影像将重返八尺门、图文纪录也将重新出版时,他思考的是「记录」这件事的有限性,以及这些重现的意义究竟为何。

关晓荣在新版前言里,对纪实摄影的反思,至为透彻:「面对当年的纪录,惊觉记录的有限性和现实多变的复杂性。纪录与叙事的把握,只是纷乱、芜杂、庞大、从不停止变动的现实难以捉摸的一个单薄、脆弱的努力。被纪录方法的局限隔离,断裂在叙事之外的世界,总存在着更大更深知所不及的真实。」他进而提出,纪实影像将物质世界「可视化、空间化、经验化」的现实主义取向,必须和能将现实「脉络化、历史化、概念化、思想化」的文字叙事相辅相成,并且在时间与历史的参照之下,才能尽量弥补纪实图文在叙事上的有限性。我相信,纪实摄影若有政治话语的可能,必须建立在这样的反省意识上。

今日再读关晓荣的八尺门报告,它保留下来的最动人的意义,也许就如作者所揭橥的,是一种人与现实搏斗所展现的精神力量的脚注。关晓荣对人的尊严与生命意义的捍卫,不仅清楚展现在他的摄影里,也充分流露于其书写,使他的文字叙述尽管已经十分收敛,而笔锋仍常带感情。他与阿春再聚面的细描,非常动人,而他思念远在北京工作的女儿的短短数语,也相当真挚。是这样一种对人的深切情感,使关晓荣对原住民和底层问题的关切与反省,超越了一种汉人中产阶级赎罪意识的层次,而具有提升了的精神高度。

这个左翼人道主义的精神高度,是关晓荣昨日与今日所展现的风貌。它本应该存在于任何一个还在乎公义价值的文明社会中,剩下的只是它应该如何有效的被扩音,以更大范围的感染着今日与明日的新世代。关晓荣对历史、社会与政治的批判性分析,观点是深刻的,但其陈述语言的密度与风格,对缺乏左翼史观复缺乏文字锻炼的一般年轻世代而言,是否可能稍嫌艰涩。它在今日所能产生的动员效应,或许需要再思考。

我们要集体对抗的,是一个前所未有的困难挑战:如何让汲汲于经营网络世界之个人存在感的青年,探出头来聆听他人的故事与苦难,进而体会自己制造展演的存在感,并不那么要紧。换言之,如何转译关晓荣书中那些重要的思想与意见,以产生更大的影响力,是所有左翼行动主义份子的共同挑战。它确实非常困难,但也并非不可能的任务。典范不仅留在昨日,还要发扬到明日。因为这样的实践决心与方法探索,让我们或许能真正回应关晓荣在书末「对老去的坚强」之动人召唤,而继续向前,也因而使左翼行动主义者永远不老。

郭力昕,英国伦敦大学Goldsmiths学院媒体与传播系博士,现任台湾政治大学广播电视学系副教授。