与茹老一席谈

(代前言)

给茹遂初先生办展的想法,缘于几个月前邀请他为27届全国影展首次设立的“长期关注单元”投稿,后来因为时间的原因放弃了。带着遗憾,我和同事们就商量着在与全国影展同步举办的潍坊国际摄影周上,为茹老举办个展。

在我刚刚接触摄影时,《人民画报》是那个特殊的年代里唯一能看到的画报,茹老是我心中高山仰止的大家之一。让我困惑的是,作为从事摄影创作近70年的老摄影家,茹老从未正式举办过个展,也没有出过画册。

我到中国摄协工作以后,虽然经常有机会见到茹老,但并无深入的接触。为了这次的展览,我和同事有幸与他深谈过两次,后来把语音转换成文字,竟有三万多字。写前言当然是策展人的事,但是屡屡面对电脑屏幕,不知从何写起。对于茹老这样的大家,他的作品已经述说了一切,我没有资格评论什么。索性摘录与茹老谈话的几个片段,作为这个展览的注解吧。

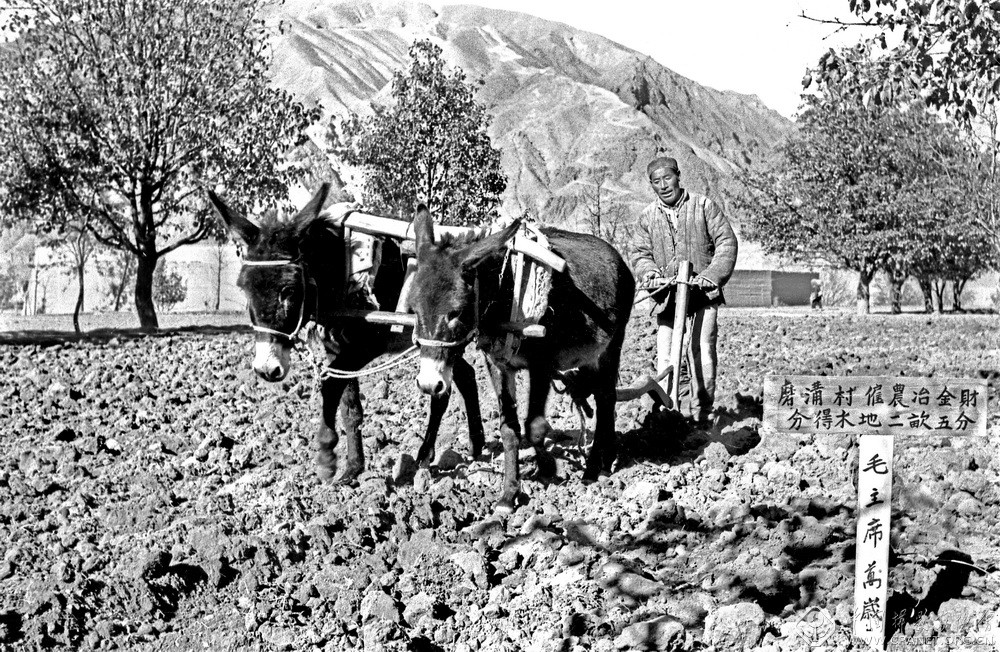

刘(刘宇):我知道您离休以后,一直都在整理别人和自己的照片,您的资料工作做得这么好,好像除了十几年前在“大众影廊”展过少量您拍摄的土改照片外,从没有办过个展;您编辑过那么多画册,也没有给自己出一本画册。

茹(茹遂初):我还真的没有想过这件事情,我们人民画报社曾经计划和台湾出版机构合作出100本中国摄影家的画册,我带着几个人,已经编了50多本,后来项目中止了,但是花费了我非常多的时间。我觉得我个人还是小小的,能够尽点力把这套书编出来的话,比出我一个人的东西更有意义。后来又搞“中国知名摄影家作品档案网”,就更没时间了,我希望把更多人的作品整理出来,保存下去。

刘:有机会为您办一次展览,对我来说很荣幸,虽然时间非常紧张,但我们还是很认真地对待这件事情,您希望让观众看到一个什么样的展览呢?

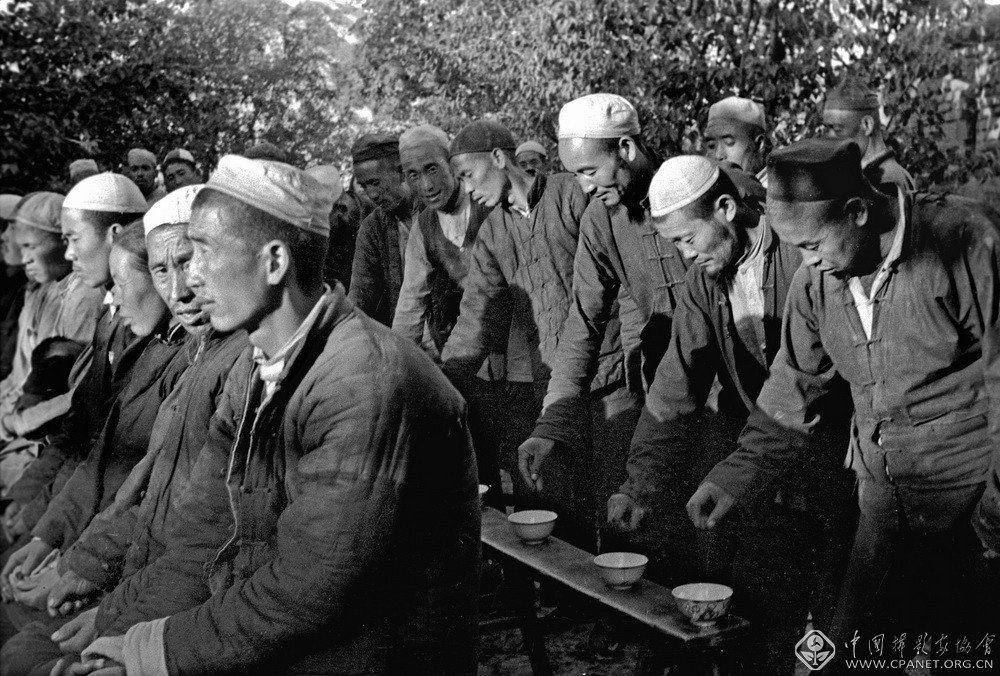

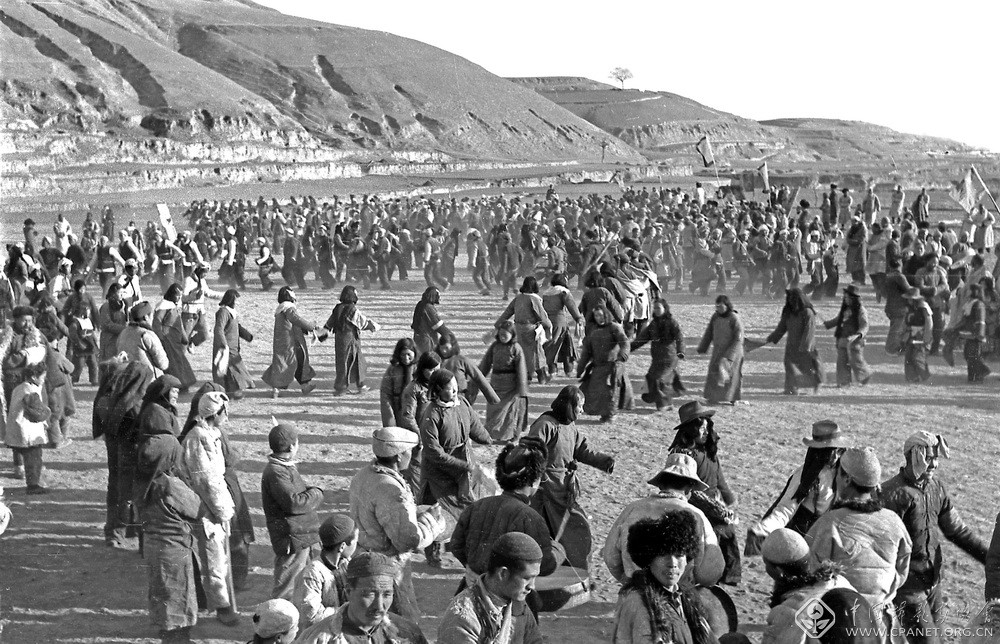

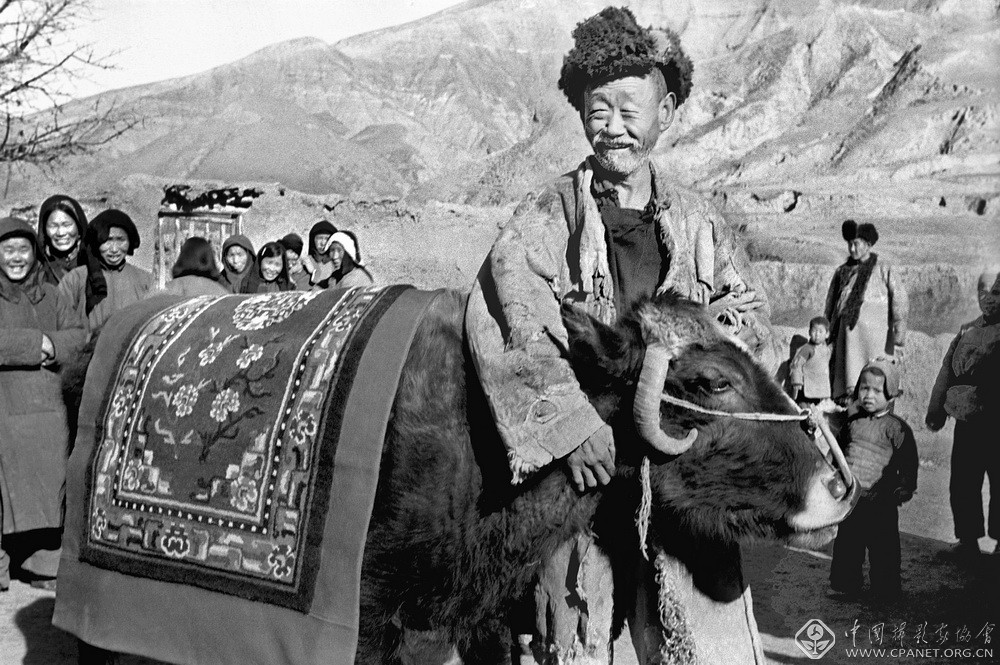

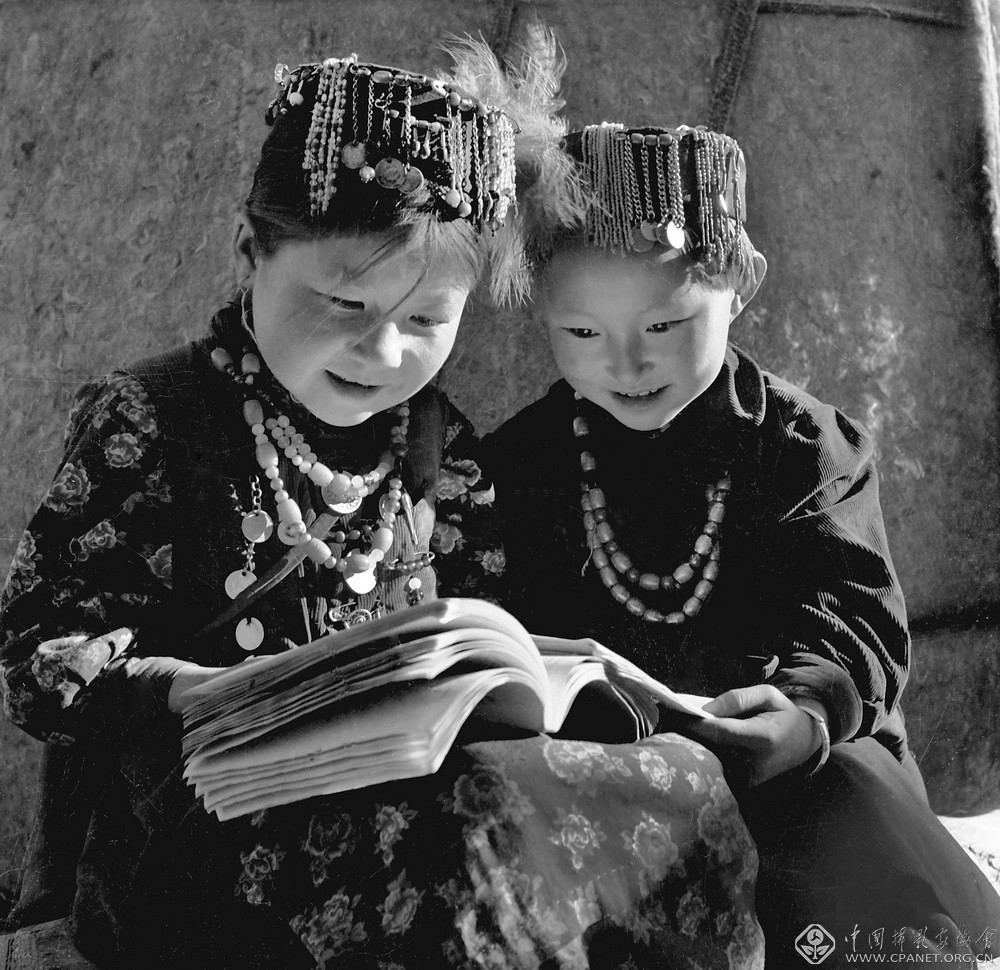

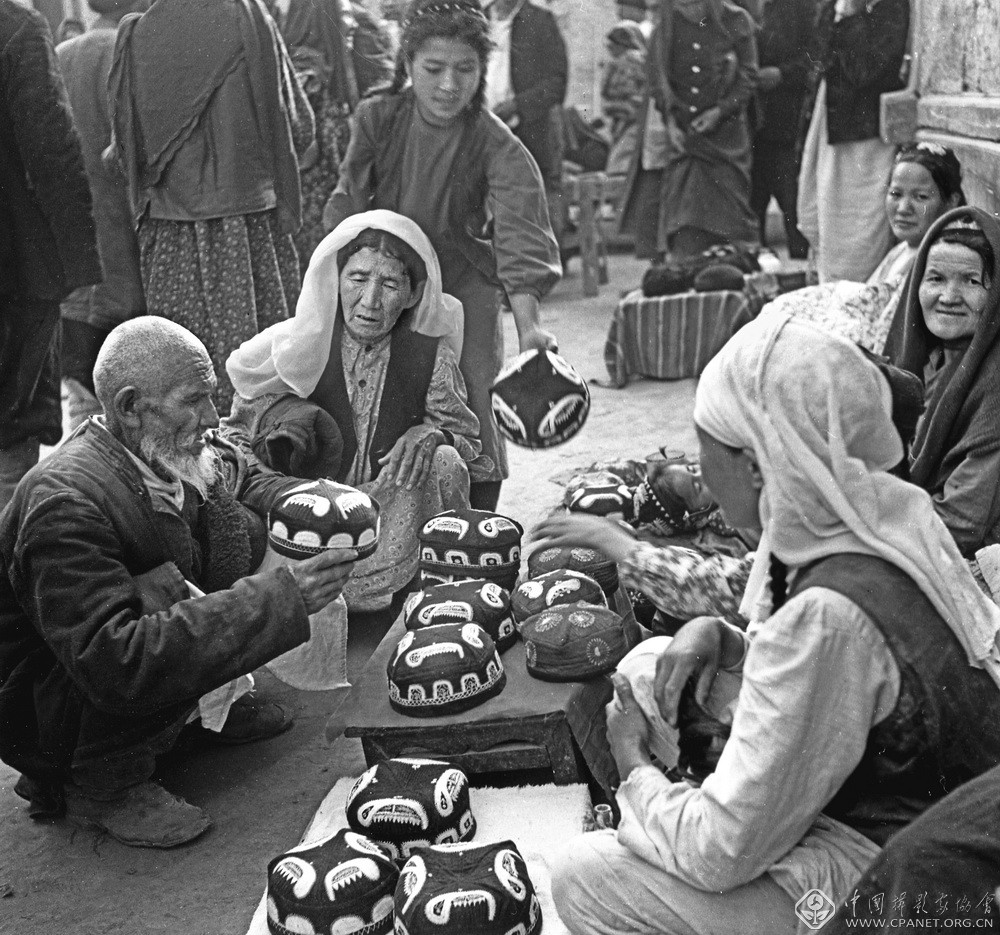

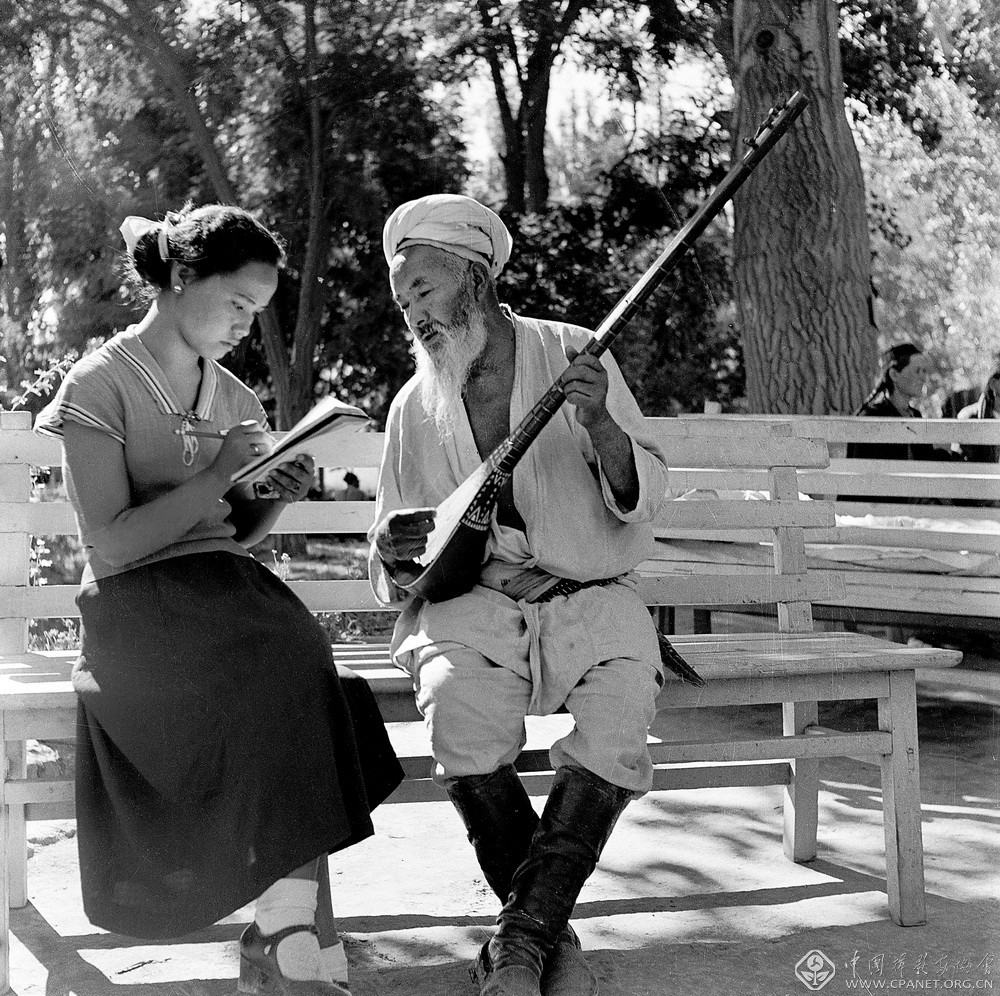

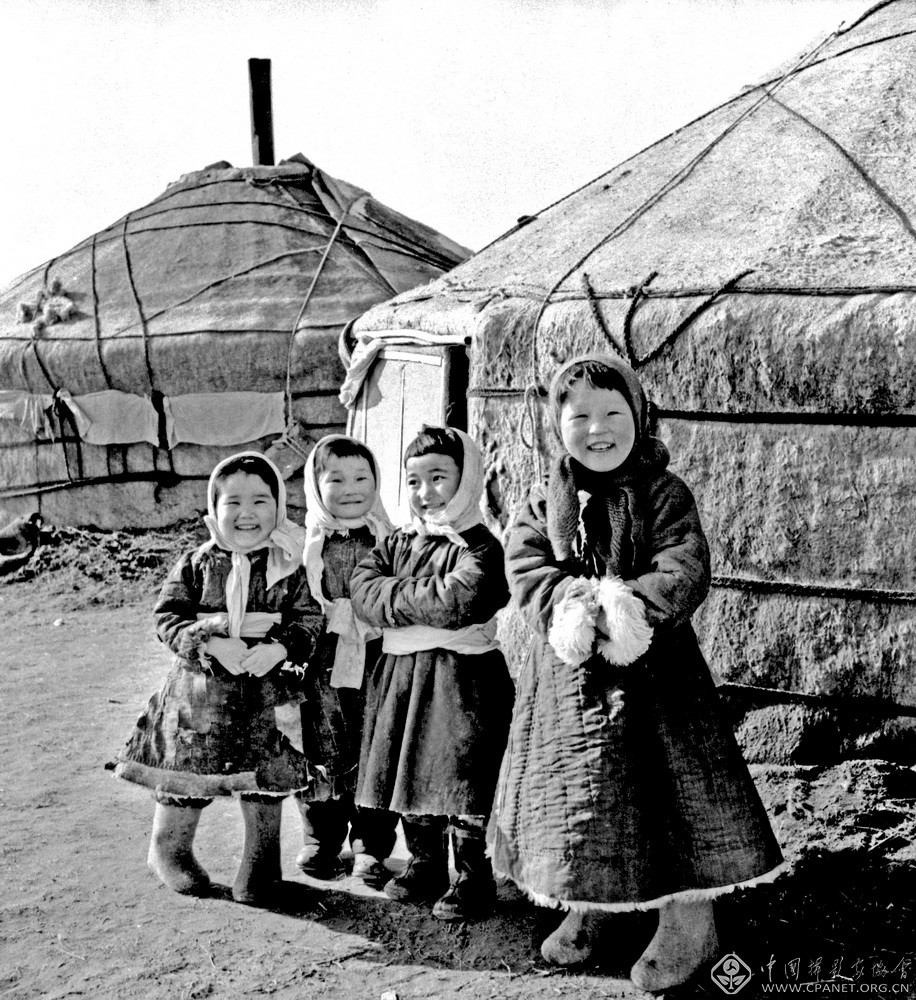

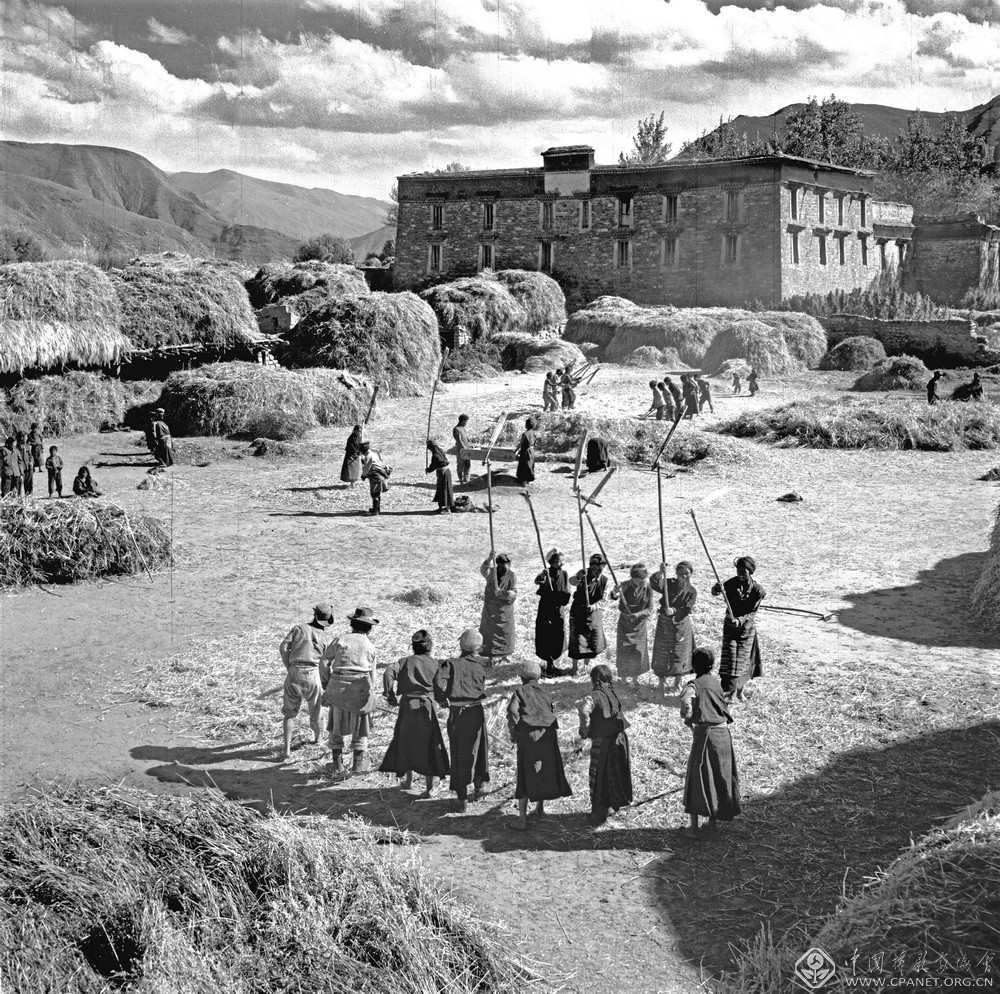

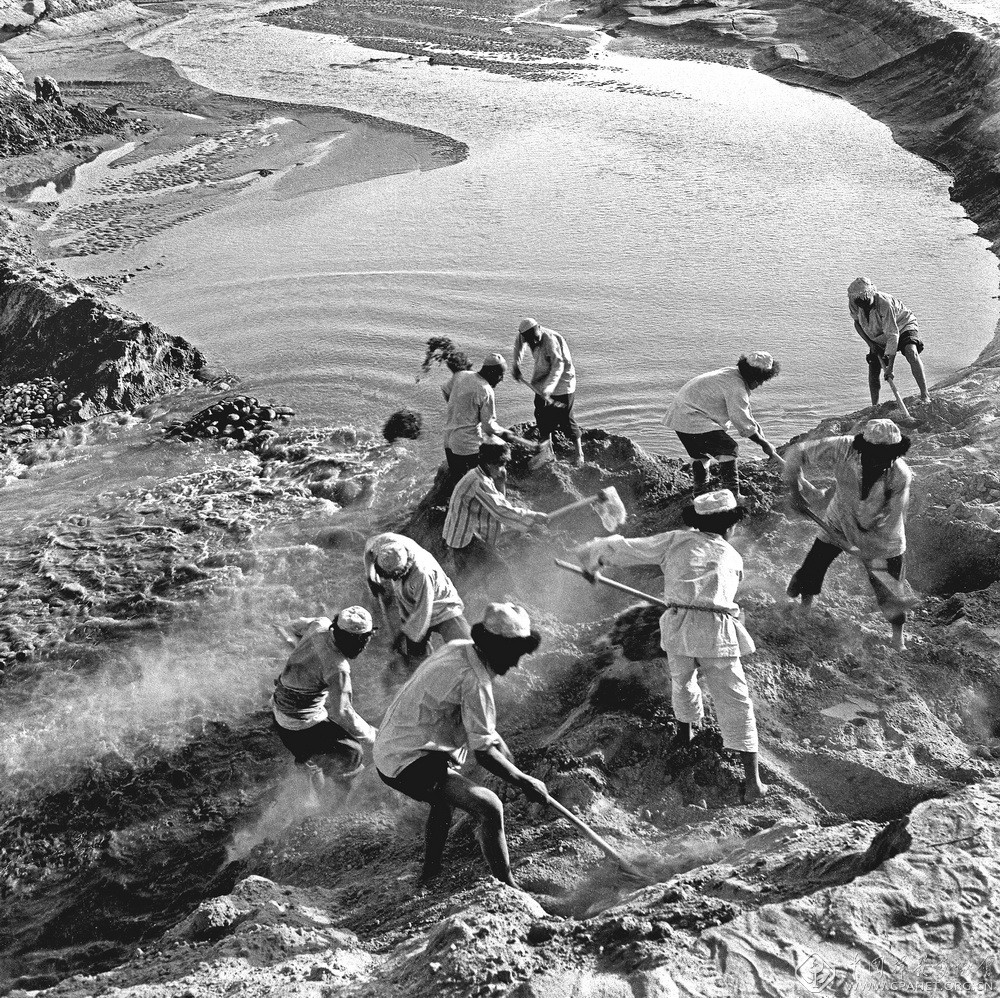

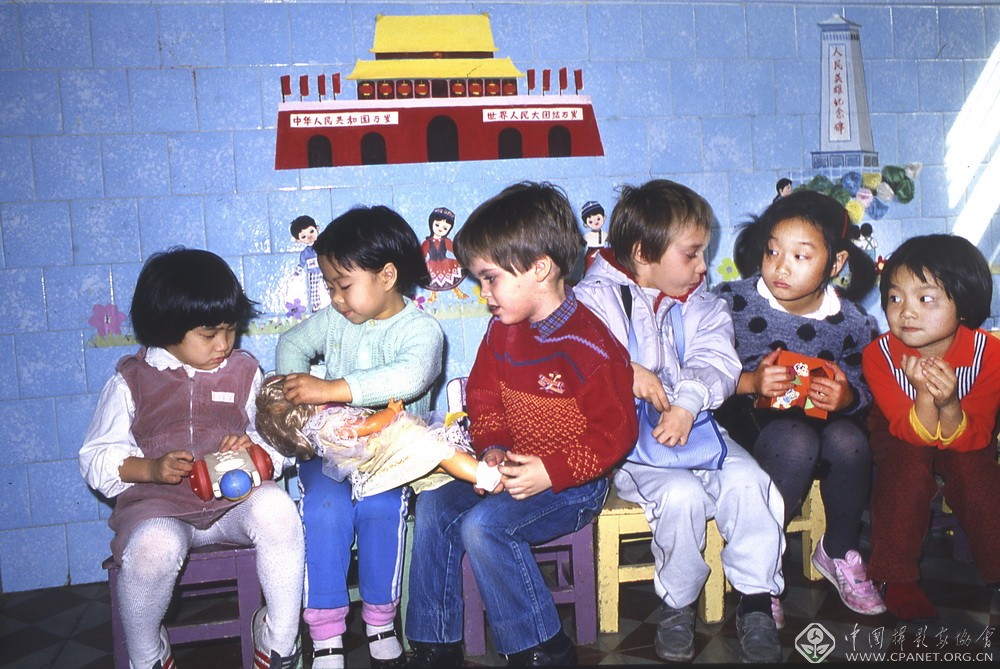

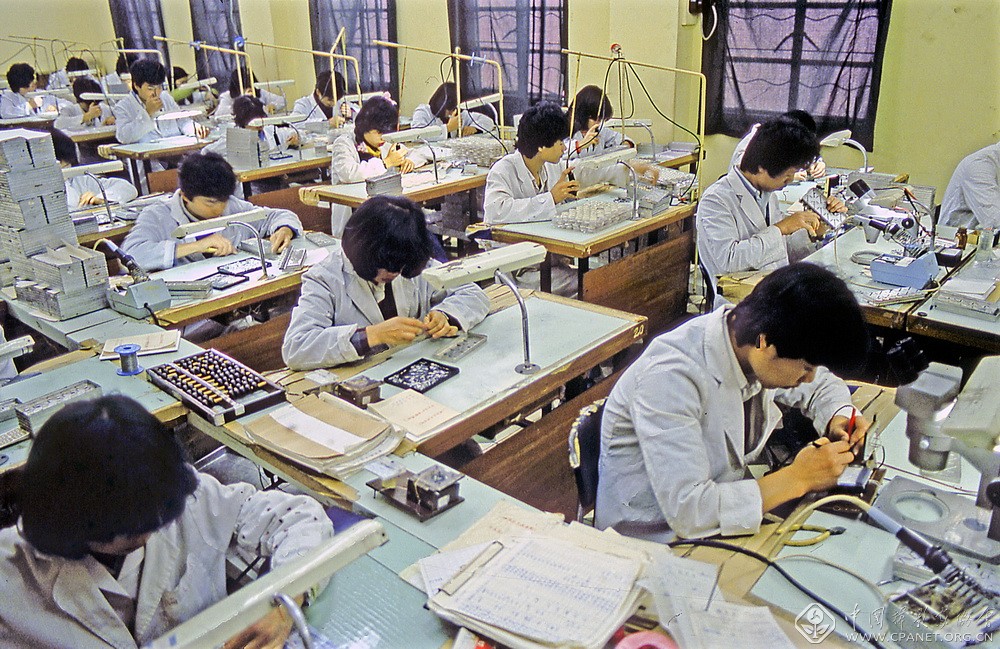

茹:因为你们很认真,我也很认真,如果对方马马虎虎,我认真有什么意义呢?我希望这是一个以百姓为主题的展览。因为这么多年来,我主要的活动都在基层或者边远的地方,现在回过头来看,留下来的照片有一定的历史价值。要强调这是一个纪实性摄影的展览,我这些照片谈不上多少艺术性。但是老照片承载着历史,人们可以直观地看到那个时期人们的生活状态,我希望它传递的历史信息,能够帮助人们了解那个时代,引起一些思考。我也希望你们围绕着这么一个思路来考虑怎样展示。

刘:就这个展览的定位来说,我觉得还是要庄重大方,不宜太花哨。我也希望带有文献性的文字能够占一定的比例,这样有助于观众更全面地了解摄影家和他的作品。

茹:你的一些想法我很赞成。现在一些摄影展览有一个很大的误区,就是搞得太花哨了。这个是我一直反对的。展览首先要考虑的还是观众,要便于观看作品内容,应该有比较详细的文字说明。有一些摄影师不重视文字,年代都说不清,更别说具体的人了。我不主张照片太大,有些展览的照片大而不当,图片说明搞得那么小,而且要弯着腰去看,看都看不清楚,这就是没有考虑观众的感受。你提出来想用一些文字资料,我很赞同,这样可以使展览更富有文化的内涵。

刘:在发给您的策展方案中,我根据这次展场条件,把三个展厅按照拍摄地域和作品内容做了一些划分,每个相对独立的展厅再大体按照时间来排序。您有什么意见?

茹:因为这个展览不是一个专题性的展览,它是讲70年发展进程的。我希望能够看出年代的大体的脉络来,可能按时间划分比按内容来分的话,效果要好一点。

刘:如果是一个完整的展示空间,按照时间逻辑的话,当然是最合理和简单的。但是这里的三个展厅把空间切割得非常碎,观众从中厅进来后很难按照我们设计的时间线来观展,这样就把时间脉络打乱了。而且完全按时间排序,可能前一张是西藏,后一张是上海,再接下去可能又跳到了新疆,我担心会非常凌乱。

茹:我不了解展厅的具体情况,你们事实求是地来考虑。但我们的展览首先是办给那些愿意认真看的人的。至于照片一会儿西藏,一会儿上海,倒不是一个问题,彩色和黑白混在一起也没有关系,在视觉上有一些跳跃感,符合人的视觉习惯,反倒比较好。

刘:好吧,那就尊重您的建议。我回去按年代来重新挑选照片和排序,同时考虑三个厅是否以年代来做一些划分,再加入一些文字的导引。

我不知道最终呈现在大家面前的展览是否符合茹老的期待,然而我相信,茹老的作品一定会给观众带来启迪。办展的过程也是我向老一代摄影家学习的过程,茹老做人做事的风范让我受益匪浅。在此要特别感谢我的同事吴砚华、张双双、陈黎明为这个展览付出的辛劳,当然更要感谢茹老给予我们的极大信任。

刘宇

2019年9月21日

本图集内容为部分展览作品选登